art.chitecture

21/06/2015

14/04/2015

Ecole Centrale-Supélec et mots-clés

Extrait de l'entretien avec Hervé Biaiser dans le dossier de presse de présentation du projet :

Comment avez-vous procédé pour définir ce projet pédagogique et en quoi consiste- t-il ?

Avant même de travailler à la préparation du concours, nous avons procédé à un temps d’échange avec l’ensemble des personnels (enseignants, chercheurs, techniciens, administratifs) et les élèves, afin de dégager les besoins, ce que les uns et les autres voulaient que le bâtiment exprime. Des besoins précis se sont naturellement dégagés : des besoins en surfaces, en rangements, de proximité,... Au-delà de ces besoins, un consensus s’est dégagé autour de sept valeurs clés et de quatre champs dans lesquels nous devions être présents.

Quelles sont ces valeurs ?

La première est ce que nous sommes convenus d’appeler l’ « hybridation ». Elle revient à souligner le fait que tout monde contribue au projet de l’Ecole Centrale : les élèves, les enseignants, les chercheurs comme le personnel technique et administratif. Par conséquent, il n’y avait pas de raison de les séparer dans des zones spécifiques. Une volonté s’est clairement manifestée en faveur de l’instauration d’une proximité entre les élèves et les différentes catégories de personnels.

La 2e valeur est la densité. On sait que les bâtiments denses sont vertueux sur le plan énergétique. Mais la densité est aussi une façon de favoriser la proximité. Il ne faut certes pas qu’elle soit trop forte. Mais le fait de ne plus avoir de longues distances à parcourir à pied pour rencontrer ses collègues de travail, comme c’est le cas aujourd’hui, ne pourra que faciliter la rencontre et l’échange.

Ce qui m’amène à la 3e valeur : la... sérendipité ! Un mot étrange, j’en conviens, pour désigner l’art de trouver ce qu’on n’a pas cherché mais qui est mieux que ce qu’on cherchait ! Elle ne peut qu’être favorisée par les rencontres fortuites que l’on fait, ne serait-ce qu’en se rendant à la cafétéria, une salle de cours ou au laboratoire d’un collègue. Si on veut multiplier ce type de rencontres, il faut pouvoir donner les moyens de faire une halte : des tables, des bancs ... Nous avons beaucoup insisté pour offrir cette possibilité.

La 4e valeur est la diversité. Certes, il doit y avoir un principe d’unité et de cohérence du bâti. Mais la diversité des activités devait se refléter dans la forme architecturale. Autrement dit, on ne devait pas être dans quelque chose de trop uniforme. Par sa propre diversité, le bâti doit s’adapter aux activités qui vont s’y dérouler et aux personnes qui y travaillent.

La 5e valeur est l’adaptabilité ou, comme vous voudrez, la flexibilité. Elle part d’un autre constat : nous ne savons pas ce que demain sera fait et pourtant, ce bâti, nous devons le construire pour une durée d’au moins 50 ans ! Nous avons donc demandé aux candidats de réfléchir à un bâtiment qui puisse s’adapter à l’évolution de nos besoins et de l’environnement. Ce n’est pas le moindre des défis !

La 6e valeur réside dans le respect des temporalités et des rythmes de vie de tout un chacun. Autrement dit, la possibilité pour les élèves comme pour les chercheurs de travailler comme bon leur semble. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que certains aient envie de travailler jusque tard dans la nuit, le week-end ou pendant les vacances. Si des projets n’exigent d’occuper un espace que quelques heures, d’autres s’inscrivent dans la durée. Là encore le bâti doit permettre des temporalités différenciées. Je rêve qu’on puisse un jour se rendre à l’EC avec l’assurance qu’il y aura toujours quelque chose de nouveau qui s’y déroule, dans tel ou tel de ses recoins !

Enfin, la 7e valeur consiste à relever ni plus ni moins les défis à venir. Nos élèves devront apporter des solutions nouvelles aux problèmes auxquels le monde doit faire face et auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle et personnelle. Je veux parler des défis environnementaux, énergétiques, climatiques, etc.

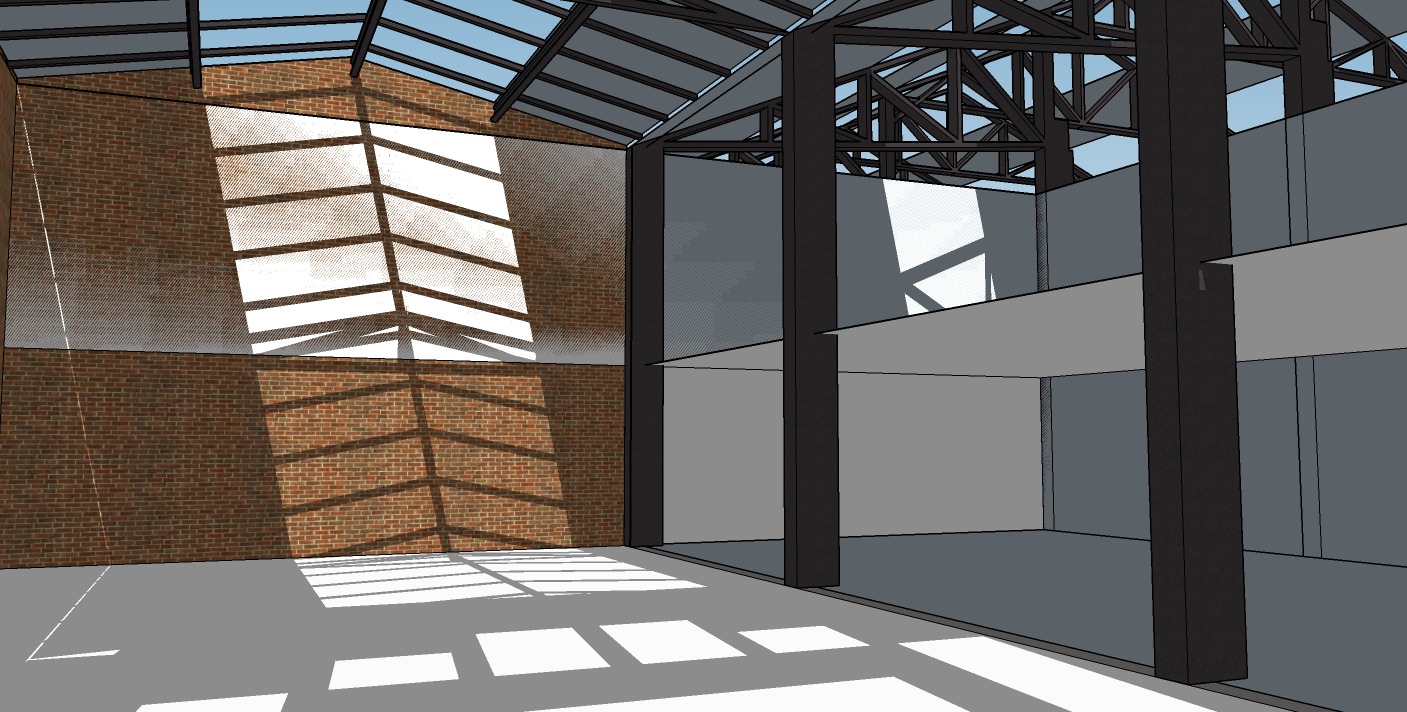

Séance du 9 avril - Développement du projet

Création d'un modèle Sketchup pour tester les espaces envisagés vus de l'intérieur.

Première hypothèse d'amphithéâtre.

Première hypothèse de mosquée.

Première hypothèse d'amphithéâtre.

Première hypothèse de mosquée.

08/04/2015

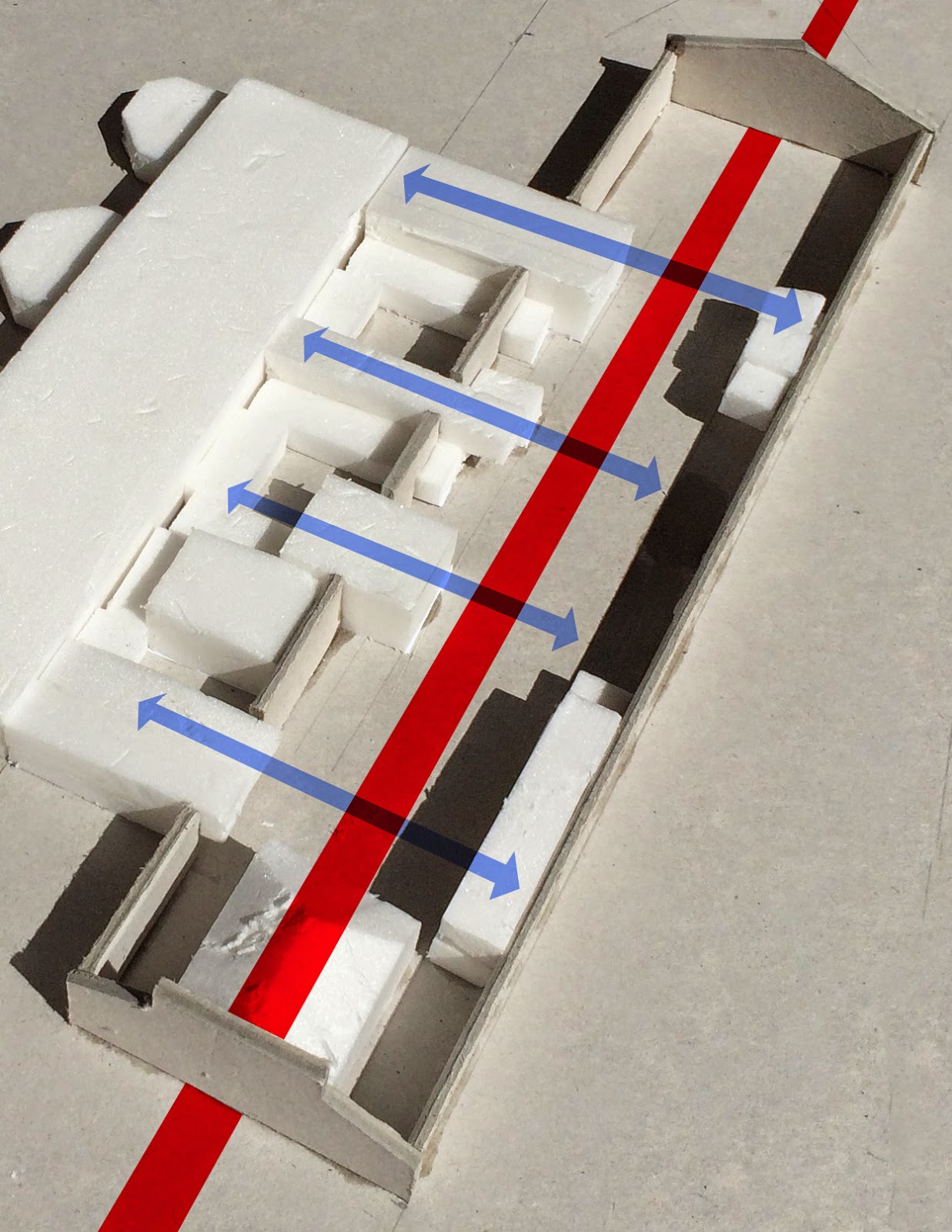

Séance du 2 avril - Développement du projet

Première étape du travail de cette semaine : préciser le dispositif urbain, avec en gris les rues existantes, en orange les nouvelles rues proposées (en rendant publiques des voies privées existantes et ajoutant un tronçon pour traverser le nouvelle place urbaine) et en vert les cheminements publics piétons, avec les placettes intérieures au bâtiment de la halle.

Deuxième élément, une maquette d'étude du détail de la partie nord de la halle au niveau où l'extension rencontre la halle.

L'idée de base est de préserver un cône de vue sur la toiture. On peut ainsi définir la profondeur maximale des espaces en fonction de la hauteur qui sied à leur fonction. Le couloir central fait au minimum 3m60 de large.

A partir des zones d'accès au public aux extrémités de la halle, la partie école apparaît camouflée derrière un mur d'enceinte, qui peut être fermé en soirée, mais la continuité de la halle demeure perceptible.

Une piste pour le traitement des couloirs : les couvrir dans un matériau relativement réfléchissant pour démultiplier la sensation d'espace ?

Les toits du premier niveau de bâtiments servent de lieux de travail informel et de repos pour les étudiants.

Vue sur l'une des placettes depuis l'étage de la halle centrale.

Vue sur l'une des courettes de la partie école. On voit en blanc la tour de l'ascenseur qui fait le lien entre le bâtiment et le parking souterrain. Pour la structure de l'extension, on propose des poutres habitées portées par les poteaux de la halle d'un côté et par le mur accolé au bâtiment mitoyen à l'ouest, ceci afin de totalement libérer le rez de chaussée de tout élément porteur.

L'absence de cloisons ou de poteau de part et d'autres des extensions transversales est mis en évidence par l'usage de matériaux translucides et transparents au rez-de-chaussée, qui établissent une continuité visuelle entre l'extérieur et les différents jardins, alors que la façade de la poutre habitée est traitée de façon opaque et massive.

Points d'attention :

- Faire attention aux vues diagonales entre espaces : opacités/transparences, caché/dévoilé, percée de lumière/ombres.

- Préciser la position de chaque espace en fonction du programme, de la lumière, du degré de privauté nécessaire.

- Eviter une sorte de zonification par fonction : halle/mosquée/logements ; il faut trouver une stratégie d'ensemble applicable partout, et supprimer ce qui ne s'insère pas dans la stratégie.

- Question des miroirs : c'est compliqué à gérer, il faut l'imbriquer avec le visuel et le conserver uniquement si il y a un contrôle (espace conçu à partir du miroir) et un aspect général (pas uniquement une solution locale pour les couloirs, mais un élément qui aide à définir la forme du RDC. Réfléchir à la différence miroir optique (réfléchir l'image) ou des matériaux type couverture alu du Louvre Lens (réfléchir la lumière). Le miroir pourrait se poursuivre à l'extérieur pour établir la continuité des cours/patios et du parcours public.

- La poutre habitée : on est dans une idée de contraste entre les deux structures. Chercher à mettre en rapport les deux doit servir de critère pour les choix.

- De manière générale il faut viser une imbrication tous les éléments.

07/04/2015

Séance du 26 mars - Premiers points d'approche

La caractéristique la plus forte de la halle est à mes yeux l'axialité centrale, plus précisément la perspective en fuite du toit rythmée par la succession des portiques. Je souhaite préserver cette axialité et permettre au public d'en profiter en faisant de cet axe un passage traversant couvert (ouvert au moins en journée).

Le programme est organisé en une succession le long de cet axe, avec les fonctions publiques (exposition, restauration, documentation) aux deux extrémités, en contact direct avec l'extérieur. Cette séparation encourage à la traversée de la partie centrale, qui accueille les activités d'enseignement, avec l'offre plutôt publique (ateliers en libre accès, salle de conférences, ateliers de pratique amateur...) le long de l'axe central et les espaces liés à l'enseignement à temps plein déportés autour des cours à l'ouest de la halle.

pour résoudre l'enclavement de la parcelle, de nouveaux cheminements sont créés pour irriguer les deux places publiques au nord et au sud du bâtiment. La mosquée qui était abritée dans la halle est relogée dans un nouveau bâtiment qui anime la place nord.

Le bâti nouveau s'organise en peigne et pénètre la halle, activant et rythmant la traversée tout en mettant en continuité la partie halle et la partie extérieure du bâtiment. Un parking souterrain est aménagé sous cette nouvelle extension, ce qui permet un accès livraisons par ascenseur sans trop impacter les fondations de la halle elle-même.

Plutôt qu'être un long couloir, la traversée dans la halle est rythmée par une série de placettes en continuité des cours du bâtiment de l'école.

Points d'attention :

- Définir une question plus importante et la placer au centre

- Quels outils pour traiter l'axe central et introduire une richesse spatiale ?

- Quel outils architectural pour gérer la dualité public/privé ? Spatialité/matière/structure ?

- Utiliser les 6 mot-clés (hybridation, densité, sérendipité, diversité, adaptabilité/flexibilité, temporalité) comme outils de développement du projet

- Travailler 2 échelles en même temps : ville -> bâtiment et intérieur -> bâtiment

- Le rendu hebdomadaire doit illustrer le processus plutôt que constituer un produit fini

23/03/2015

Installation par Zimoun dans une halle industrielle rénovée en centre d'art

Le Knockdown Center est une halle industrielle de 1903 dans le quartier de Queens qui a été restauré en centre d'art et de performance musicale. L'installation de Zimoun anime l'espace en mettant en avant sa qualité sonore. tout en jouant de thèmes tels que le matériau brut, la série, le répétitif ou l'aléatoire.

Zimoun : 250 prepared ac-motors, 325 kg roof laths, 1.8 km rope, 2015 on Vimeo.

Knockdown Center NYC

52-19 Flushing Ave, Maspeth, Queens, NY

Feb 7 – Mar 8, 2015

© Studio Zimoun

http://www.zimoun.net

The Metropole Series par Lewis Bush

Lewis Bush est un photographe londonien qui exprime à travers sa série The Metropole Series son désarroi face au redéploiement de Londres au cours des dernières décennies, qui au-delà du dynamisme de façade élimine méthodiquement la diversité de ses lieux (par des reconstruction ou des reconversions) et menace de vider la ville de la plupart de ses talents créatifs en raison d'un coût de la vie toujours plus élevé.

Ce travail est publié dans un livre auto-édité, et l'auteur développe son propos dans un essai publié sur Deezeen :

[...] It has only been in the last few years, as the property boom has reached its zenith and the redevelopment of the city has reached a state of frenzy, that have I started to notice these things by their absence. The buildings I admired have almost all now been demolished or converted, the long dormant Battersea Power Station was amongst the last and most prominent to go. [...]

5 mars - Exercice d'expression conceptuelle par maquette

Pour cette maquette, l'objectif était d'utiliser les possibilités d'un matériau pour exprimer le fait de hiérarchiser la structure et le mot-clé matérialité.

Nous avons choisi d'utiliser de la mousse en raison de son caractère translucide et de la possibilité de courber les plaques, utilisant la superposition de couches pour créer des parois plus ou moins translucides en fonction des endroits.

les zones où de nombreuses plaques sont juxtaposées ont un rôle de support structurel pour des poutres plus ou moins longues, elles aussi constituées des mêmes plaques de mousse pliées. Ces poutres couvrent une partie de l'espace "intérieur" du pavillon, elles créent une variété de situations pour l'occupant.

A l'inverse, les zones où la paroi est constituée d'une seule couche sont translucides, elles constituent des sources de lumière qui invitent le visiteur à entrer plus profondément dans le pavillon pour découvrir la pièce intérieure.

les dimensions des espaces sont contraintes par les limites de la courbure possible de la mousse.

Grand Paris et City of Excacerbated Difference

Quelques réflexions suscitées par la lecture du catalogue de l'exposition Mutations présentée à Bordeaux en 2000.

La question de la réfection de la halle Worthington se pose dans le contexte du devenir de la ville du Bourget avec l'évolution du grand Paris. Le développement des nouvelles infrastructures de transport constitue une formidable opportunité de développement pour les communes, avec cependant une limite liée à la situation de concurrence de fait entre tous les territoires mis en valeur par les développements imminents. Au-delà de toutes les tentatives de coordination et de mise en cohérence, il reste pour chaque ville à développer une stratégie visant à devenir un point focal du nouvel ensemble, un lieu à part entière, identifié à l'échelle métropolitaine, voire mondiale. Cet état de fait interroge les formes à donner à tout nouveau programme de développement : on ne peut pas se limiter à la recherche traditionnelle de la ville continue et harmonieuse, ainsi que Rem Koolhaas et ses étudiants de Harvard l'ont décrit sur l'exemple des villes du delta de la rivière des perles dans le sud de la Chine, à travers le concept de City of Exacerbated Difference, qui étend en quelque sorte à des échelles plus petites l'idées avancées par Saskia Sassen à propos des villes mondiales :

Je voudrais terminer avec un concept que nous avons pu isoler, le plus important peut-être pour décrire ce système urbain. C'est le concept de CITY OF EXACERBATED DIFFERENCE© qui exprime que chaque ville du Pearl River Delta se définit par sa différence avec les autres. Nous savons aussi que ces villes sont destinées à former un organisme urbain unique. L'intériet de ce modèle de CITY OF EXACERBATED DIFFERENCE© est qu'afin de survivre, la ville devra toujours renouveler ses particularités. Si un jour sa différence s'estompe, si son identité devient incertaine, elle perdra sa vitalité et la conduite stratégique avec laquelle elle fonctionne dans le monde. Le modèle est brutal : chaque ville a pour obligation de s'ajuster à toutes les transformations opérées par toutes les villes voisines. Notre définition de ce concept est la suivante : “La ville traditionnelle s'efforce d'atteindre un état d'équilibre, d'harmonie et d'homogénéité. La CITY OF EXACERBATED DIFFERENCE© est fondée, au contraire, sur la plus grande différence possible entre ses parties qui entrent en complémentarité ou en opposition. Dans un climat de panique stratégique permanente, l'essentiel n'est pas la constitution méthodique d'un idéal mais l'exploitation pragmatique du hasard, de l'accident, de l'imperfection. Certes un tel modèle peut sembler brutal, dans la mesure où il dépend de la vigueur primitive de ses composantes. Pourtant, paradoxalement, ce modèle est subtil et sensible. La plus légère modification d'un point de détail implique le réajustement de l'ensemble afin de rétablir l'équilibre entre les extrêmes complémentaires.”

Rem Koolhaas, Mutations, p. 334-335

Tous ces éléments nous encouragent à une approche lente et mesurée de cette question de la reconversion de la halle Worthington, afin de ne pas écraser par une intervention trop brusque le caractère flottant des lieux dans leur état actuel de semi-abandon, et de pouvoir bien comprendre le potentiel d'usage qu'il revêt dans le cadre plus général de la mégapole parisienne et de sa position mondiale.

Pour être aussi pertinente que possible, la question d'un programme pour la Halle Worthington doit donc dépasser la simple recherche d'une insertion locale, d'un équipement de quartier rendu élégant par la mise en scène des vieilles pierres (ou plutôt des vieilles briques), voire même d'une implantation ponctuelle : il s'agit de penser un programme qui s'inscrive dans la lignée et renforce par sa présence le potentiel de différenciation de la zone dans son ensemble. Comme le décrit Stefano Boeri dans l'extrait ci-dessous, la différenciation doit se manifester à plusieurs niveaux à la fois, pour tenir compte de l'atomisation grandissante de la ville (son caractère diffus) :

Aujourd'hui, le principe de différence n'agit plus entre les parties homogènes et distinctes de la ville (entre le tissu du XIXè siècle, le centre médiéval et les quartiers périphériques d'habitat social, etc.), mais plutôt entre chaque molécule de la nouvelle ville diffuse. Et le principe de variation, plutôt que de décliner l'individualité d'un organisme homogène, agit par “bonds”, en déclinant des classes typologiques de faits urbains dispersés sur le territoire : les variantes infinies de la maison unifamiliale, celles de l'atelier artisanal, celles du centre commercial, et ainsi de suite.”

Stefano Boeri, Mutations, p 365

Ainsi, l'enjeu est dans un même temps de singulariser, de faire exister le bâtiment et le lieu en lui-même par rapport à l'environnement immédiat, à toute la ville, voire au reste du monde, mais aussi de faire en sorte que ce lieu reprogrammé joue collectif dans sa zone, que ce soit en accompagnant une tendance ou alors en en constituant l'élément générateur. Dans son texte, Boeri développe son propos par la description de mécanismes fréquents observés dans la mutation du tissu existant, qui méritent d'être cités ici comme une liste de voies de réflexion possibles :

A cet égard, il est possible de tracer une ligne de démarcation entre les schémas évolutifs observés à partir de cet angle de vue médian. D'un côté, ils peuvent décrire des processus de modification qui ont un fort degré de répétitivité et interposent une faible résistance aux grandes énergies globales de la mutation. Des processus qui se présentent comme des transpositions simples et mécaniques, dans l'espace européen, de formes d'interaction et de modes de changement prenant leur source principalement dans les trois courants qui l'investissent (ainsi que celui d'autres aires géographiques) : l'émergence d'un individualisme de masse dans les comportements relatifs à la consommation, à l'habitat, aux loisirs, au déplacement dans le territoire ; l'importance locale de systèmes de rationalité sectorielle, fondamentalement fermés et imperméables ; la diffusion de flux transnationaux de personnes, de biens et d'idées.Dans les nouveaux territoires de l'urbanisation diffuse, ces trois poussées globalisantes rencontrent une première friction qui les ré-articule en une série réduite de “modes de changement”, assonances évolutives les liant à la dynamique par bonds qui identifie par opposition l'espace européen.Des espaces différents peuvent changer par “métamorphoses” (petites modifications imperceptibles qui, à un certain point, changent totalement la nature d'une zone urbaine), par l'action d'un “objectif linéaire” (édifices divers qui bordent une rue commerçante, un port fluvial, une voie piétonne), par l'insertion improvisée de “points” dotés d'une grande force d'attraction (comme un centre commercial intégré ou un équipement de loisirs), ou par la multiplication d'“îles” introverties dans le périmètre desquelles se répliquent des objets et des modes de vie semblables (comme c'est le cas dans les cités ouvrières planifiées, dans les zones résidentielles protégées ou, parfois, dans les centres d'accueil pour les immigrés extra-communautaires).

ibid, p. 369

Sur cette question des enjeux de la reconversion du tissu industriel délaissé, la réflexion de Yorgos Simeoforidis mérite aussi d'être mise en avant, car il voit dans ces lieux différents le potentiel d'une urbanité différente, un côté erratique qui mériterait d'être préservé et prolongé pour conserver à la ville une variété menacée par la perspective d'une réintégration selon les standards de l'urbanité telle qu'elle est entendue dans les centres des villes (historiques ou nouvelles) déjà existantes :

“Au cours des épisodes précédents, les architectes tiraient leurs “leçons” de la culture populaire des paysages qui les entouraient ; aujourd'hui, quelque vingt ans plus tard, ce sont les zones industrielles naguère palpitantes de vie et maintenant désaffectées qui dispensent ces “leçons”. La question est de savoir si les terrains vagues et les virus areas aujourd'hui si prisés seront récupérés par le système consumériste de la métropolis débordante, avec un fort impact métropolitain, ou s'ils pourront conserver quelque chose de leur statut erratique et miner les places urbaines symboliques jusqu'ici dominantes, par le simple fait d'offrir ou même d'autoriser une autre idée de la ville contemporaine, une ville basée sur la multiplicité et l'hétérogénéité.

Cette fois cependant, ce n'est pas à la reconstruction d'un territoire dévasté que l'Europe doit faire face, mais à la coexistence d'une modernité hyper-technologique et de la médiocrité qui habitent le même espace et le même temps, celui de la métapolis ; aux cadres mobiles, nomades pourrait-on dire, de la nouvelle économie et aux naufragés du développement (SDF, marginaux, réfugiés, etc.), aux non-lieux modernisés et aux hyper-lieux abandonnés. Voilà le défi incertain qu'il convient de relever...”

Yorgos Simeoforidis, Mutations, p. 424-425

Tous ces éléments nous encouragent à une approche lente et mesurée de cette question de la reconversion de la halle Worthington, afin de ne pas écraser par une intervention trop brusque le caractère flottant des lieux dans leur état actuel de semi-abandon, et de pouvoir bien comprendre le potentiel d'usage qu'il revêt dans le cadre plus général de la mégapole parisienne et de sa position mondiale.

26/02/2015

Halle Worthington - Première approche du site du Bourget

Références :

- Walter Ruttmann, Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt, 1923

- Kraftwerk, capture de la vidéo projetée en concert en accompagnement du morceau Trans Europa Express

- Shigeru Umebayashi, 2046 Main Theme, 2004

Inscription à :

Articles (Atom)